中国传统节日经历漫长的发展过程,承载着厚重的文化内涵,是中华民族悠久历史文化的一个重要组成部分,对于塑造民族品质、培育民族精神具有积极作用。农学院积极组织青年学生结合“小年”“除夕”“元宵节”等传统节日,开展传统民俗调查、记录年味儿、敬老话家风等活动,通过微信、微博、短视频平台等方式广泛宣传,引导青年学生进一步了解传统节日,认同传统文化,传承传统文化,将爱国情、强国志、报国行融入青年学生的血脉中。

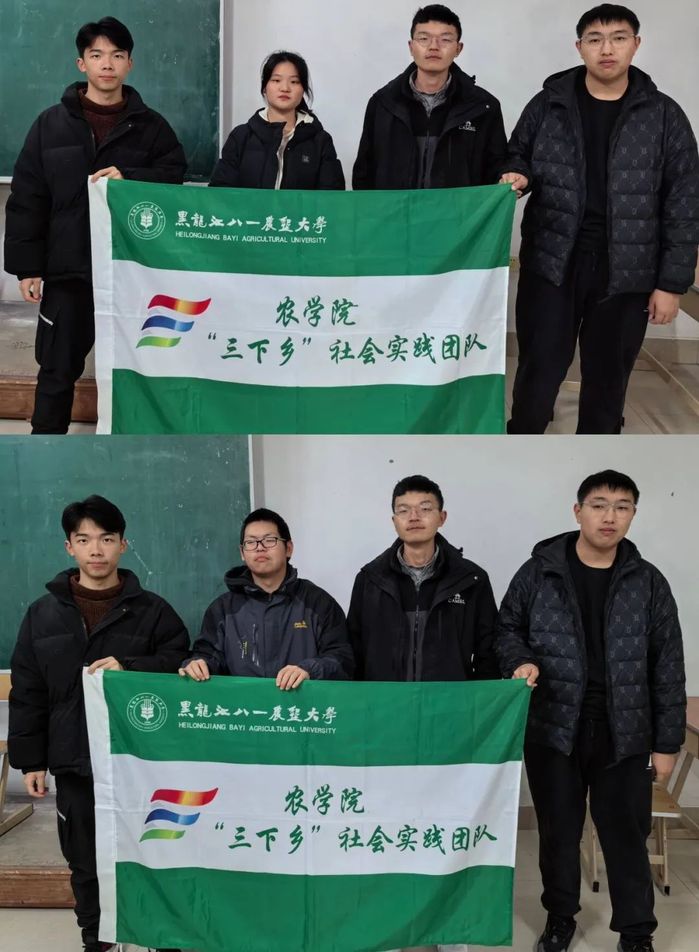

“八一之星耀乡野·传统节日韵悠长”社会实践团队

团队成员从各自家乡的习俗出发,分享了传统节日中的温暖记忆与文化内涵,深入全国多个乡村,围绕小年、除夕、春节、元宵节四大传统节日,开展了一场意义非凡的民俗调查活动。充分运用问卷调查、访谈、实地访问等方法,深入了解了春节习俗文化,探究了习俗文化的传承与缺失原因,以自身文化传承为起点,推动传统节日文化在乡村持续焕发生机,助力乡村文化振兴。

“了解北方春节习俗”小队

春节,作为中华民族最隆重的传统节日,在北方大地有着丰富多样、极具特色的习俗,承载着人们对美好生活的向往与期盼。小队成员从腊月二十三开始到元宵节结束,开始观察记录春节,从备年货到猜灯谜、吃元宵,了解传承千年的文化和习俗。这些北方春节习俗,不仅是一种庆祝方式,更是中华民族情感的纽带和文化传承的重要载体。在时代的变迁中,它们依然散发着独特的魅力,让人们感受到浓浓的年味和家的温暖。

“执青春火炬,传文化薪火”小队

成员从2025年1月17日开始,分别在黑龙江省鹤岗市工农区新南社区、黑龙江省佳木斯市同江市繁荣社区、黑龙江省鹤岗市萝北县名山农场、黑龙江省大庆市林甸县东北社区展开实践,实践主要以线上下混合的模式进行,线上进行黑龙江传统文化学习、实践小队成员讨论、制作“大美龙江”传统节日文化宣传海报、视频。线下实践地点包括各地市博物馆、当地文化遗址、当地中小学、当地社区等,进行黑龙江本土文化的调研、学习和推广,至今已取得良好反响。

华韵节忆先锋队

在寒假期间,团队成员、苏珊,李莉,孙秀茹分别在山东省菏泽市、河南省商丘市、山东省寿光市对传统节日文化内涵进行了调查与挖掘,通过对寒假期间的传统节日民俗进行调查,以实地拍摄记录、寻访当地居民和查阅各种资料的方式进行了本次社会实践活动,另外我们还通过在抖音、快手、微博、视频号等平台进行宣传。小年通常被视为年的开始,意味着人们开始准备年货、扫尘、祭灶等,准备干干净净过个好年。表达了人们一种辞旧迎新、迎祥纳福的美好愿望,是中国百姓对“衣食有余”梦想追求的反映。小年有着祭灶神、吃糖瓜、剪窗花、写对联、洗浴以及扫尘土的习俗。除夕为岁末的最后一天,是新一岁的前夕,是除旧迎新的重要时间交界点。民间尤为重视,除夕家家户户忙忙碌碌清扫屋舍。除旧迎新,张灯结彩。除夕的时间一般是年初一的前一天。除夕还有着燃爆竹、挂灯笼、压岁钱、年夜饭、守岁、贴春联、贴窗花、贴福字、贴年画等活动。中国的传统节日,是中华民族文化的一部分,是亿万中国人民心中的文化符号。每一个节日,都有其独特的文化意义与现实价值,代表着中华民族的历史、文化、信仰、道德、优良传统和民族精神。

薪火相传小队

成员们深入山西和黑龙江两地,亲身体验并记录了当地独特的元宵节与新年传统习俗。

在山西,元宵节以“灯节”之名承载着绵延千年的民俗记忆。当暮色降临,古街巷化身为光影交织的奇幻世界:檐角悬挂的六角宫灯流淌着朱红暖意,十二生肖灯组以萌趣造型演绎传统图腾,灯市间游人摩肩接踵,或驻足猜解书写着晋方言俚语的特色灯谜,或举家拍摄以“唐风晋韵”为主题的沉浸式灯景。作为节日灵魂的社火表演,此刻正在鼓乐声中拉开帷幕。晋中地区的“高跷走兽”堪称绝技,表演者脚踏两米木跷,身负重达二十斤的兽形架,在方寸间腾挪翻转;太谷古城的彩绸秧歌队手持八米长绸,以“十字步”“扭腰转”等十八式舞步,将三晋农人的劳作之美升华为艺术语。

在黑龙江的年夜饭习俗中,家庭团聚与饮食文化紧密交织,形成独特的地域特色:传统年夜饭的餐桌上,菜肴数量讲究成双成对(一般为偶数),以象征圆满和吉祥。主餐通常以鸡、鱼等荤素搭配的菜品为主,寓意“大吉大利”“年年有余”,而饺子并不出现在这一餐中这种安排既突显宴席的丰盛性,也蕴含对新年运势的期许。年夜饭后,全家人会共同守岁至午夜十二点,此时鞭炮齐鸣迎接新年。守岁后的“过午饺子”成为核心环节:饺子形似元宝象征财富,部分饺子里包裹硬币或水果,吃到者被认为新年将“财源广进”,这一习俗既增添趣味性,也传递家庭福气共享的温情。无论形式如何变化,围坐共享年夜饭的本质始终是亲人情感的凝聚——长辈讲述家族故事,年轻人分享生活经历,通过味觉记忆强化代际纽带。这一系列习俗不仅构建了黑龙江独特的春节文化符号,更通过食物将个体命运与家族集体记忆相联结,成为地域身份认同的重要载体。